数据恢复的一般常识

很多用户由于不了解数据存储的底层原理,往往容易产生两个认知上的极端:一种是遇到类似情况即认为数据已经彻底丢失,从未听说或考虑是否还有可能进行恢复;另一种情况是把数据恢复当做万能的技术,认为不管什么情况,数据恢复工程师都可以把数据“完整无缺”地恢复到原来的程度。

这两种认识都是不完全的。

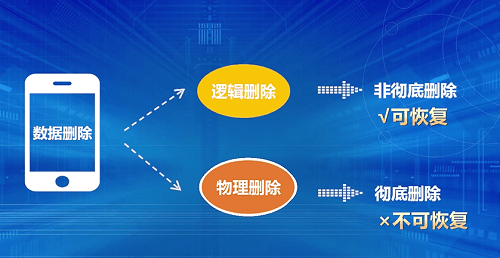

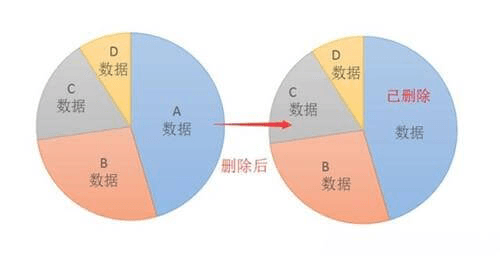

逻辑删除的数据没有被擦写之前,还在那里,只不过标记为这一块是空闲区域,有新的数据写入的时候,这块区域会被新数据占用。

那么,亲们最关心的问题来了。数据什么时候能恢复?什么情况下不能恢复?多久之前的数据能恢复?下面我们来根据上述原理来分析亲们这些常见的问题。

误删除、误分区、误格式化、误克隆、病毒破坏后的数据是有可能被恢复的

所谓的误分区是指删除原来的分区并重新建立了新的分区。根据不同的操作系统和平台,分区操作一般只对主引导扇区、引导扇区或磁盘标签等位置做相应的操作,不会对数据区产生破坏。因此,如果只是做了分区操作而并没有进行格式化操作,基本上数据可以完整的恢复。

误格式化的破坏性则因格式化前所使用的文件系统的不同而不同,也与使用哪种文件系统进行了格式化有关系,情况比较复杂。但总体来讲,恢复的可能性仍然是存在的。

误克隆,一般指的是使用ghost软件对它所支持的文件系统分区或磁盘进行恢复操作时因操作不当而造成的分区错误(较典型的是硬盘上原来有多个分区误操作后整个磁盘变成一个分区),或进行克隆操作时目标位置选择错误造成目标位置的数据丢失等。误克隆后的数据恢复成功率也受各种因素的制约,情况比较好时有可能100%恢复,但也不排除有彻底无法恢复的情况。

病毒破坏的情况更为复杂,有的病毒只是恶作剧地对数据的元数据做小小的改动,对操作系统进行欺骗以使操作系统认为该数据已被删除而不对其进行显示,但该数据的存储链表、数据内容则不会有任何的变化,数据可以完好无损地被恢复;也有的病毒会对数据进行类似于操作系统的删除操作;甚至有的病毒会对数据的存储管理方式进行加密操作,一旦有杀毒软件介入进行杀毒操作后,原有的被加密的数据将无法被正确地读取。

误数据丢失后,并不是所有的情况下都可以100%地被恢复。

数据在介质内的存储方式非常复杂,数据存储的方式、丢失的原因,数据丢失后是否被及时发现以及进行了哪些后续操作,都直接或间接地对数据是否能够挽回、能够挽回多少产生着重大的影响。

在某些情况下,如只是分区表或分区引导记录或磁盘标签(根据平台以及操作系统和文件系统的不同而异)出现错误,进行数据管理的元数据以及数据内容部分没有被破坏的情况下,很大程度上可以100%恢复数据;

因为各种文件系统对数据的存储方式不同,所以当发生数据被删除、分区被格式化等情况时,数据恢复的成功率存在着很大的差异。例如FAT32文件系统,在目录项中使用高位与低位两部分记录一个文件或目录的起始簇号位置,当文件或目录被删除时,记录起始簇号的高位会被清零,只剩余低位的数字表示的数据起始位置当然与数据实际所在的位置不同了,这就加大的恢复数据时的难度,有时甚至是致命的。而且FAT32使用FAT表链记录文件所占用的数据块间的关系,删除操作会清空被删除文件的FAT表链,而格式化操作则会对整个FAT表进行清空,失去FAT表的数据就象是一盘散沙一样,如果一个文件存在碎片(即被分为几个部分存储在几个不连续的位置),则很难再重新组织到一起。

很多时候,数据丢失后没有被及时发现、发现后仍然向存储介质中写入数据以及克隆等直接覆盖式的写入造成的数据丢失,或者存储结构的链接关系被破坏等都会导致某些目录结构丢失。而目录结构丢失的情况下也有可能会致使存储于其中的文件丢失。

这是最糟糕的情况(当然比完全无法恢复要好些),如果在存放数据时没有很好地为数据建立适当的文件夹,或者目录结构、元数据遭受到非常严重的破坏,则只能根据需要的文件类型(如word文档、电子表格等)进行恢复。从理论意义上讲,这种恢复是可行的,因为数据内容部分很有可能是完好的,但因为存储其文件名的上级目录结构或元数据遭到破坏,所以是没有文件名的。而从实际使用意义上讲,如果数据量非常大且比较繁杂的情况下,因恢复出来的数据没有文件名而难以在短时间内整理归类,对于急用的数据而言可能会意义不大,但对于绝对不可丢失或长期保存的资料性、纪念性数据还是非常有意义的。

这种情况通常出现在数据丢失后,进行了不正确的处理方式,如继续向丢失数据的存储介质中写入数据、非专业数据恢复人士的错误恢复处理等,一旦因错误操作而导致数据被覆盖,则很难再得到恢复。即使有恢复的可能,费用也不是一般的民用级别所能够承受的。

在数据区没有被覆盖之前,多久之前的数据都能恢复,原理上和时间并没关系,但是时间越长,产生的新数据越多,被覆盖的几率也就越大,所以恢复大师强烈建议数据被误删后,一定尽快备份,对磁盘做了镜像。保留现场,这样恢复机率就会大大提高,千万不要拖。